El pasado julio, en el pico de otro sofocante verano israelí, subí al autobús 218 desde Jerusalén a Ramallah, la principal ciudad árabe (palestina) en el área A de Judea y Samaria, más comúnmente conocida como Cisjordania. 45 minutos y un punto de control de seguridad más tarde, las colinas de Jerusalén, salpicadas con el azul y el blanco de la bandera israelí, se mezclaron en bulliciosos paisajes salpicados de rojo, negro y verde.

Ramallah es una ciudad como cualquier otra: viva, con sonidos y olores, madura con una energía única en áreas ampliamente pobladas. Vi hermosos edificios de apartamentos, escuelas y mezquitas imponentes contrastadas con calles llenas de basura. En la principal ciudad de la Autoridad Palestina, presencié a niñas en camisetas sin mangas y pantalones cortos bebiendo café helado frente a las mezquitas durante el llamado a la oración. En este paisaje de la vida, un elemento abrumador se sintió fuera de lugar: en Ramallah, a donde quiera que vaya, un odio vehemente a Israel y una negación de la historia judía en la tierra de Israel irrumpe por toda la ciudad, una abrumadora corriente de opresión de identidad.

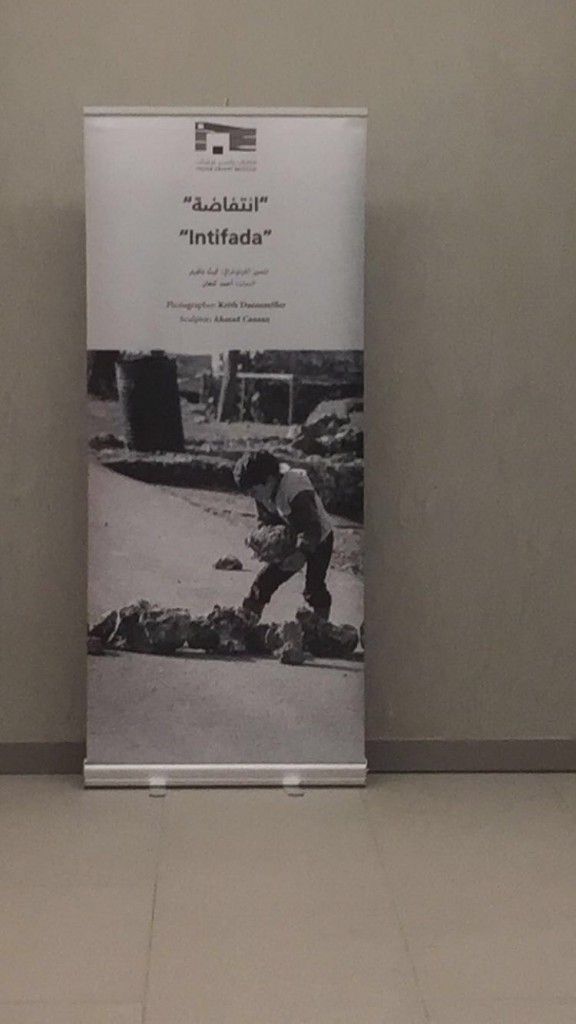

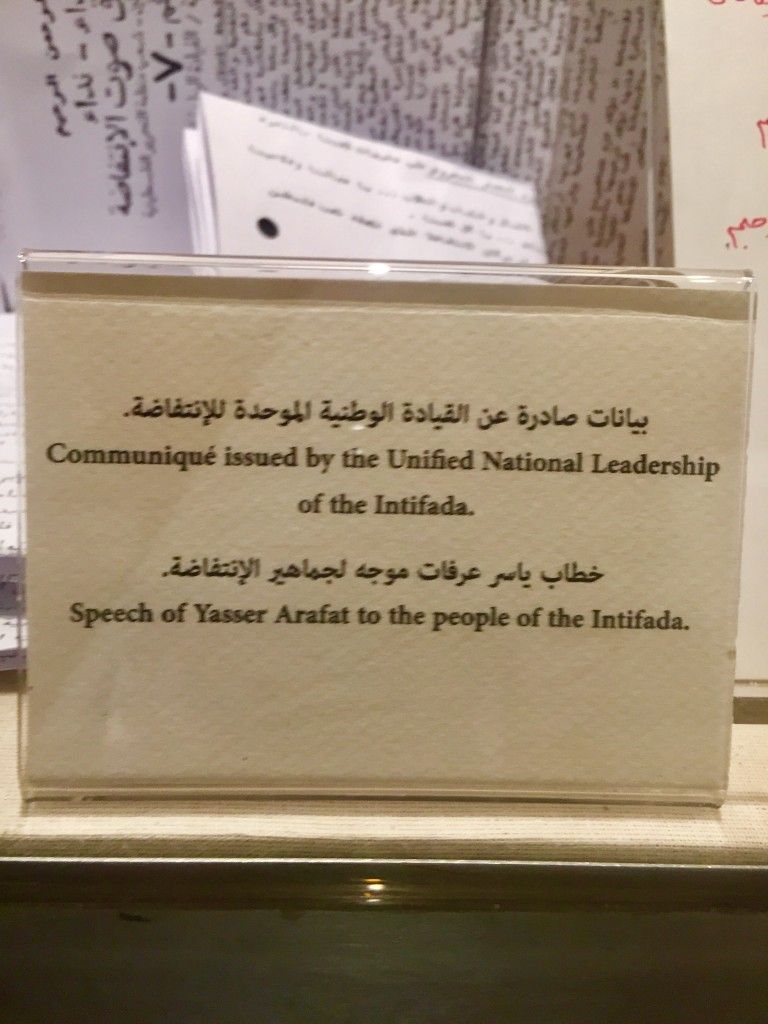

En Ramallah, las calles y plazas llevan los nombres de terroristas reconocidos internacionalmente. El museo principal en el centro de la ciudad, titulado «Museo Yasser Arafat», con pisos de mármol, guardias condecorados, y una piscina para niños, contiene exhibiciones que elogian las «intifadas», las guerras terroristas, infligidas a los judíos y orquestadas en gran parte por los propios líderes palestinos.

Ramallah es una ciudad de contraste: la gente en las calles es cálida y acogedora, pero la ciudad habla de un consenso hacia la destrucción total de Israel y, en última instancia, del pueblo judío.

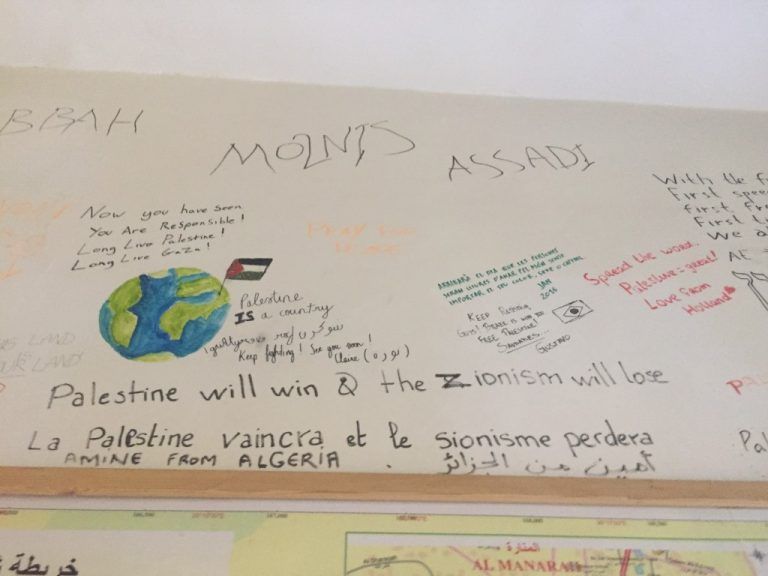

En Ramallah, las madres y sus hijos caminan por las calles con imágenes de asesinos pegados en las paredes de las tiendas y cafés. En Ramallah, la promoción de la violencia estratégicamente enmascarada bajo las nobles formas de «venganza» y «resistencia» es desenfrenada. Quería ver el otro lado, por así decirlo. Comencé mi experiencia en Ramallah con una mente y un corazón abiertos, con el objetivo de comprender verdaderamente las percepciones y las quejas de las personas que viven allí. Lo que vi fue esto: una ciudad vibrante, una como cualquier otra, con un odio injusto y fuera de lugar que forja sus cimientos.

La propaganda más poderosa es del tipo que es sutil; se funde a la perfección con el entorno cotidiano, un telón de fondo constante y estable en el ajetreo de la vida cotidiana. Se aferra al aire como una capa de niebla impenetrable, poco llamativa. Aquellos que son más influenciados por la propaganda no están en absoluto conscientes de sus efectos de lavado de cerebro. El odio a Israel y una narrativa de injusticia hacia el «pueblo palestino» están entretejidos en el tejido social de ciudades como Ramallah, una parte integral del carácter de la ciudad.

Ramallah es la capital actual de la Autoridad Palestina y, en el paradigma típico de «solución de dos estados», Ramallah sería la ciudad más importante del Estado palestino. Ver a Ramallah con mis propios ojos confirmó mi profundo escepticismo sobre la idea de dos Eestados en la tierra de Israel: que un Estado palestino con el actual sistema y mentalidad de Ramallah, en el que el edificio más elaborado de la ciudad conmemora a un asesino, en el que una repulsión hacia el Estado Judío se extiende por la ciudad como un plaga, sería nada menos que una sociedad cleptocrática basada en el odio y una narrativa de victimización. Esta realidad significaría un futuro sombrío para los árabes (palestinos).

Para quienes, como yo, aspiramos a abogar por la justicia y la realización de la paz para todos, un Estado palestino con Ramallah como capital y, por lo tanto, un Estado basado en la violencia, el odio vehemente y el anhelo de la destrucción de una nación entera, sería la antítesis de estos ideales liberales.

Reingresar a Jerusalén después de un largo día en Ramallah fue como poder respirar nuevamente. En Jerusalén, judíos, árabes y cristianos se suben a los mismos autobuses, compran en las mismas tiendas y comparten la ciudad por completo. Jerusalén, aunque a menudo tensa y políticamente cargada, es una ciudad en la que se puede observar claramente una vida pacífica para todos en su forma más pura. Si estos ideales armoniosos de coexistencia en lugar de odio se hubieran integrado en la base ética de Ramallah, la capital de la Autoridad Palestina, este rincón turbulento del mundo podría estar significativamente más cerca de alcanzar la paz.